Colloque La Fayette

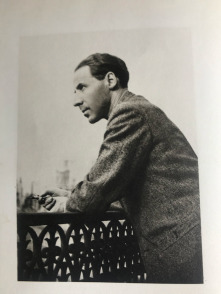

Ouverture par le général Jacques Paul Klein

Ville de Bischwiller, 15 novembre 2019

Monsieur le Maire, Éminents invités, Mesdames et Messieurs,

Je vous prie d’accepter mes remerciements et ma reconnaissance pour cette occasion qui m’est offerte de partager, dans le cadre de ce colloque, quelques remarques personnelles en mémoire du marquis

de La Fayette.

Il est intéressant de s’interroger sur ce qui a conduit un jeune homme issu d’une lignée aussi illustre à devenir cet avocat des droits humains et de la liberté individuelle.

A peine débarqué en Caroline du Sud en 1777, il forgea un lien personnel très fort avec George Washington, pour lequel il devint à de nombreux égards le fils que celui-ci n’avait jamais eu. Convaincu

de la noblesse de la cause des révolutionnaires américains, il s’engagea aussitôt et combattit pour la première fois à Brandywine, où il fut blessé, et par la suite lors de sept autres batailles

importantes.

Lorsqu’il retourna en Amérique en 1780, il reprit le commandement de ses hommes. Yorktown devint la bataille fondatrice de la révolution américaine. Je rappelle toujours à mes amis américains qu’il y

eut plus de Français tués à la bataille de Yorktown que d’Américains et que, sans le soutien diplomatique de la France, sans l’arrivée de la flotte française sous les ordres de l’amiral comte de

Grasse et sans la générosité avec laquelle la France fournit armes, poudre et fonds, il n’y aurait peut-être eu ni victoire alliée, ni nouvelle nation américaine.

Le tribut payé par les Alsaciens lors de cette bataille ne fut pas anodin. Les noms qui figurent sur la stèle commémorative de Yorktown et les noms de ceux qui sont enterrés là – Scholder, Stautzer,

Stubert, Muller et Blitzenberger – attestent de la bravoure des jeunes Alsaciens qui se sont battus en ce lieu au sein du régiment Royal Deux-Ponts.

La reconnaissance de la France et la prompte accréditation du premier ambassadeur français, Conrad Alexandre Gérard, un jeune Alsacien de Masevaux, donnèrent à la nouvelle république un crédit et un

prestige immenses.

Par son combat de toute une vie en faveur de la liberté individuelle et de la tolérance religieuse, son opposition à l’esclavage et à toute forme de tyrannie, La Fayette s’est imposé dans le

cœur de tous ceux qui chérissent la Liberté.

Au fil des ans, la population des États-Unis a honoré la mémoire de La Fayette en donnant son nom à d’innombrables villes, villages, localités et universités. Comme l’écrit l’historien Marc Leepson,

« les idéaux du marquis de La Fayette se sont révélés être les principes fondateurs de deux nations parmi les plus endurantes du monde, les États-Unis et la France. C’est là un héritage

comme en laissent peu de chefs militaires, de personnalités politiques ou d’hommes d’État ».

Ma propre odyssée vers l’Amérique a commencé en décembre 1946, lorsque ma mère et moi – j’avais 7 ans – avons quitté Sélestat et embarqué au Havre en direction du Nouveau Monde, avec un visa de

séjour de six mois en poche.

Nous avons survécu à l’occupation nazie et au terrible hiver de 1944-1945. Après la mort de mon père et la destruction de notre demeure ainsi que de l’affaire familiale, ma mère décida d’accepter l’invitation, venue de parents éloignés habitant en Amérique. Nous ne prévoyions pas de rester là-bas, mais dans le sillage de son remariage nous sommes devenus des résidents permanents.

J’ai entamé une carrière dans l’enseignement, en tant que professeur d’histoire et géographie à Chicago. Comme par ailleurs je me sentais redevable envers ce pays qui nous avait accueillis, je me

suis porté volontaire pour entrer dans l’US Air Force ; j’y ai passé quatre ans, dont une période à combattre au Vietnam.

Après avoir quitté le service actif, je suis revenu à ma carrière d’enseignant tout en gardant mon statut de réserviste opérationnel dans l’US Air Force.

En 1970, j’ai passé l’examen pour intégrer les services diplomatiques. J’ai occupé divers postes au Département d’État, en Allemagne, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Liberia. J’ai également été ambassadeur itinérant, et au bout de trente-cinq ans j’ai pris ma retraite avec le rang de ministre-conseiller.

Au cours de ma carrière, j’ai aussi été détaché comme premier adjoint au Bureau du haut-représentant à Sarajevo après les accords de Dayton, et par la suite j’ai exercé les fonctions de

sous-secrétaire général des Nations Unies et de chef de mission des Nations Unies en Croatie, en Bosnie et au Liberia.

En parallèle de ma carrière diplomatique, j’ai conservé un rôle actif au sein de la Réserve de l’US Air Force dans toute une série d’affectations, et j’ai pris ma retraite au terme avec le titre de

major général, grade le plus élevé d’officier général que puisse atteindre un réserviste de l’US Air Force.

Après mon départ en retraite, j’ai intégré l’université de Princeton comme professeur invité en affaires publiques et internationales au sein de la Woodrow Wilson School. Après avoir quitté

Princeton, j’ai continué à écrire, à donner des conférences et à exercer la fonction de consultant sur les questions internationales.

Je me suis efforcé, à ma manière, d’acquitter notre dette, à ma mère et moi, envers l’Amérique qui nous avait permis de nous sentir accueillis et qui m’a offert l’opportunité rare de mener de front

des carrières gratifiantes dans les domaines de l’enseignement, de l’université, de la diplomatie et de l’armée.