Aux origines de l’Académie d’Alsace : dépasser les vieux clivages

Bernard Reumaux

Meurtrie par l’impitoyable annexion nazie, l’Alsace de l’immédiat après-guerre invente les voies d’un audacieux dépassement des drames et des clivages anciens. La fondation de l’Académie d’Alsace en 1952 s’inscrit dans ce contexte d’une renaissance multiforme.

« Refaire le carrefour intellectuel de l’Europe, reprenant ainsi la vieille tradition humaniste, en ce moment crucial de l’élaboration d’une union politique et économique. » Les statuts originels de

l’Académie d’Alsace, rédigés en 1952, professent dès leur article premier l’ambition – sans doute improbable aux yeux de beaucoup – d’une académie saisissant à bras-le-corps les enjeux les plus

nobles de l’après-guerre, loin du provincialisme et de l’entre-soi.

Ce volontarisme et cette ouverture, si on y prête attention, restituent une page d’histoire de l’Alsace dont il faut bien reconnaître qu’elle est à l’état de friche : celle de l’après-Seconde Guerre

mondiale et de l’entrée dans les Trente Glorieuses. Que sait-on de la réorganisation de l’Alsace après la Libération ? Quelles sont les forces en présence, les réseaux, les débats, les passions ? Qui

décide et impulse les grandes décisions structurantes ? Comment vivent et réagissent les populations ?

Les historiens et les sociétés d’histoire, les archéologues, ont permis d’approfondir et de renouveler les connaissances sur à peu près tous les chapitres de l’histoire régionale, du néolithique

jusqu’à 1945, mais ont laissé en bonne partie de côté l’analyse des événements et des acteurs de l’après-guerre1. L’intérêt des chercheurs renaît à partir de Mai-68 et des mutations qui ont suivi :

renouveau culturel alsacien, régionalisation administrative, luttes sociales, changements politiques et votes extrémistes. Entre les deux ? Eh bien, il manque un quart de siècle, comme sorti des

écrans radars ! Alors, 1945-1968, la zone blanche de l’histoire de l’Alsace ?

À l’occasion de ce coup de projecteur impressionniste sur le contexte historique de la création de l’Académie d’Alsace en 1952, plaidons ici pour une prise en considération de cette période et

invitons les historiens à s’y pencher avec la curiosité et l’enthousiasme des défricheurs d’une terra incognita. L’auteur de ces lignes, éditeur depuis quarante ans – ayant notamment publié les

souvenirs et réflexions de bon nombre des grands témoins de cet après-guerre (Pierre Pflimlin, Mgr Elchinger, Jacques-Henry Gros, le Frère Médard, le préfet Paira, etc.) –, sait la foisonnante

richesse de ce quart de siècle dédaigné, et aussi son intérêt aujourd’hui : les grandes figures de l’après-guerre alsacien voulaient en effet dépasser les vieux clivages et inventer un avenir en

accord avec les temps nouveaux. Une éthique toujours d’actualité, alors que les voix du ressentiment et du rejet se font à nouveau entendre.

« N’en parlons plus ! »

Dans ses Mémoires, le Frère Médard, directeur du FEC (Foyer de l’étudiant catholique) à Strasbourg et figure marquante de la vie intellectuelle et politique alsacienne, écrit, se rappelant la

situation en 1945 : « Quel face-à-face ! Il y avait, face aux internés des camps de Schirmeck et du Struthof, aux patriotes emprisonnés et torturés, les militants nazis et les dénonciateurs ; face

aux revenants de vieille France, aux réfugiés, aux juifs, les “acquéreurs” de leurs biens ; face aux maires et édiles d’avant-guerre, les Bürgermeister du temps des nazis ; face aux enseignants

formés pendant la guerre à l’université et dans les écoles normales françaises, les enseignants formés aux universités allemandes ; face aux anciens de la 2e D. B. et de la Brigade Alsace-Lorraine,

les anciens de la Wehrmacht incorporés de force. Quelle tâche immense que de refaire l’unité, [...] de faire travailler ensemble les frères séparés ! »

Rien à voir avec la situation de l’Alsace après le retour à la France en 1918 : l’immense bonheur de la paix tricolore, progressivement transformé en désillusions chez beaucoup d’Alsaciens prenant la

mesure des maladresses et erreurs de la République, a pu donner naissance à une méfiance voire à un rejet de la France et à une nostalgie de la période du Reichsland 1871-1918 (rappelons-nous le

profond malaise des milieux catholiques face aux lois laïques et l’élection à Strasbourg en 1929 d’un maire autonomiste, communiste dissident).

Rien de tel en 1945. Le rejet de l’Allemagne était absolu, les destructions liées aux combats et aux bombardements étaient immenses, les incorporés de force dans la Wehrmacht revenaient au

compte-gouttes, un air de liberté soufflait et toutes les espérances d’un monde nouveau étaient permises. La figure du chef de la France libre, le général de Gaulle, et celle des libérateurs de

l’Alsace (les généraux Leclerc, l’auteur du serment de Koufra, et de Lattre, si présent et actif dans la région) incarnaient le visage d’une France pacificatrice et unificatrice. Pendant toutes les

années noires, en Alsace et en zone sud, au maquis et au camp de Tambov, les anciens scouts et les syndicalistes, les chrétiens et les autres, avaient médité sur les vertiges du totalitarisme, les

échecs politiques de l’avant-guerre, les formes d’une démocratie moins formelle et plus solidaire, les conditions d’une meilleure justice sociale. Rien à voir avec 1918 !

Le philosophe Émile Baas, auteur du petit livre essentiel Situation de l’Alsace, paru en 1945, écrira en 1973 : « Le fait majeur de l’immédiat après-guerre a été un incontestable émoussement de la

sensibilité alsacienne. L’ambiance générale de l’opinion était à la lassitude. “Nous ne voulons plus en entendre parler.” Parler de quoi ? De tout ce qui avait alimenté les passions d’avant-guerre.

»

Dans l’espace public, ce fut la disparition des problématiques identitaires alsaciennes ; dans beaucoup de familles, ce fut le choix assumé de mettre à distance la pratique du dialecte et sa

transmission aux jeunes générations, ce fut le rejet de tout ce qui pouvait rappeler la culture germanique. C’était l’époque de la formule « Il est chic de parler français ». Encore faut-il rendre

justice aux initiateurs de ce papillon tricolore apposé dans les lieux publics, les éclaireurs protestants colmariens : pour eux, le mot chic avait le sens premier, très répandu à l’époque, notamment

dans le mouvement scout, de « généreux » (on disait par exemple « un chic type »), « sympa » dirions-nous aujourd’hui, rien à voir avec chic au sens de snob. Il s’agissait de bien accueillir les

libérateurs présents sur le sol alsacien, les fonctionnaires et cadres d’entreprise s’installant dans la région, les nombreux Alsaciens évacués en 1939 et revenant avec une fiancée auvergnate ou un

mari limousin, quand ce n’était pas un spahi nord-africain (pensons aux grands-parents, l’une alsacienne, l’autre marocain, de l’écrivaine Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 pour son roman Chanson

douce).

Les clivages anciens, notamment confessionnels, paraissaient absurdes au lendemain d’une guerre totale. Les priorités étaient d’une autre nature, plus terre à terre : reconstruire les logements

détruits et faire redémarrer l’économie ; réinventer un système politique sur les décombres des « partis alsaciens », tous discrédités. Le rôle de Pierre Pflimlin a été essentiel pour sortir la

puissante démocratie-chrétienne alsacienne (l’UPR d’avant-guerre, la Christliche Volkspartei) de ses tentations particularistes et l’intégrer au MRP, le parti centriste créé en 1944 à Paris. Avec en

parallèle et en concurrence un parti gaulliste labourant villes et campagnes, la vie politique alsacienne, si erratique et violente avant-guerre, se normalisait, s’apaisait, au risque de retomber

dans le Kühhandel (maquignonnage) inhérent aux mœurs politiques alsaciennes, certes consensuel, mais dénué de tout horizon.

Les malaises et les doutes existaient, mais jamais mis sur la place publique, et encore moins dans les treize quotidiens créés à la Libération. Seul subsistait l’humour, cette assurance-vie de l’âme

alsacienne. Dès 1949, Germain Muller montait sur scène sa pièce en dialecte Enfin... redde m’r nimm devun (« N’en parlons plus ! »), véritable catharsis qui évoque, avec la ravageuse liberté du rire

sans tabou, l’épuration, les profiteurs de guerre, les patriotes de la dernière heure, le zèle auprès des nouveaux puissants. Quelques ouvertures, plus tardives, eurent lieu en littérature, dont en

1960 l’excellent roman d’Alfred Kern, Le bonheur fragile, couronné par le Prix Renaudot : il met en scène un artiste revenu en plein désarroi de l’enfer de l’incorporation de force, une référence

assumée à son ami Camille Claus, enseignant aux Arts déco de Strasbourg (et créateur du logo de l’Académie d’Alsace, voir page 20).

Et puis, un nouvel horizon s’était ouvert : voilà que, comme tombé du ciel, apparut en 1948 l’incroyable projet d’installer à Strasbourg un Conseil de l’Europe rassemblant les nations anciennement

déchirées. L’Alsace, province perdue et ballottée (cinq nationalités en trois quarts de siècle), devenait symbole de dialogue européen et de paix à consolider. Cette quasi-utopie, livrée sans rien

demander par de bonnes fées venues de Grande-Bretagne, de Belgique et de Paris, autorisait les plus belles espérances : l’avenir de l’Alsace serait social et prospère, français et européen – et on

laisserait un peu de côté cette double culture source d’un mal-être que le plus aigu sondeur des reins et des cœurs alsaciens, Frédéric Hoffet (Psychanalyse de l’Alsace, 1951), s’obstinait malgré

tout à voir aussi prégnante que problématique. L’affaire du procès d’Oradour, en 1953, vint le rappeler avec fracas : les drames particuliers de l’histoire de l’Alsace restaient incompris dans la

communauté nationale, remettant en pleine lumière le « malaise alsacien ».

Il faudra néanmoins attendre les années 1970 et l’arrivée d’une nouvelle génération pour que surgisse le désir d’une affirmation culturelle spécifique, l’intérêt pour la défense et la transmission du

dialecte ainsi que l’apprentissage de la langue allemande, les premières luttes écologistes et l’émergence d’un socialisme teinté désormais d’autogestion et non plus d’anticléricalisme. Mais c’est

une autre histoire ! Revenons aux « pères fondateurs » de l’après-guerre...

L’émergence de la « société civile »

La nature a horreur du vide et l’espace un moment déserté par les grandes institutions et les partis politiques au lendemain de la Libération fut occupé par une floraison d’initiatives dynamiques

émanant de groupes de citoyens, à l’écart des administrations, des corps constitués, mais parfois encouragées et aidées par ceux-ci. Marcel Rudloff, ancien maire de Strasbourg et président du Conseil

régional, en a témoigné dans ses Mémoires : « Les clubs de réflexion prospéraient. À travers les actions, les réflexions et les tables rondes, on ne cultivait absolument pas l’amour des partis

politiques. J’étais un intellectuel qui sentait la nécessité de l’engagement politique tout en hésitant à m’engager dans un parti. » Il y avait le désir de jouer collectif, de peser ensemble sur le

cours des choses, de laisser de côté les egos.

Le même phénomène s’était produit au tournant des années 1900 quand, à côté de la hautaine et tatillonne administration impériale allemande, ce que l’on ne nommait pas encore « la société civile »

créait et développait une multitude d’associations et de mouvements (Revue alsacienne illustrée, Cercle de Saint-Léonard, Kunschthafe, etc.). Dès après 1945, des initiatives du même type venaient

témoigner de l’engagement neuf et généreux, créatif et parfois provocateur de toute une génération désireuse de repenser l’alsacianité, de l’adapter au temps. Comme un demi-siècle plus tôt, cette

société civile contribua à changer les regards, mais aussi à orienter concrètement l’action publique.

Trois exemples, très différents, très convergents aussi, permettent d’illustrer et de comprendre le contexte de la création de l’Académie d’Alsace.

► 1946 : les Intellectuels chrétiens sociaux. « Temps nouveaux, hommes nouveaux », le Frère Médard, directeur du FEC, avait fait sienne cette formule de Mgr Alfred Boehm,

vicaire général du diocèse. Dès octobre 1944, avant la fin des combats, il initia un premier groupe de réflexion sur l’engagement de chrétiens dans la reconstruction de l’Alsace sur tous les plans,

dans un esprit d’ouverture à une France en voie de rénovation par les décisions issues du Conseil national de la Résistance. Le texte fondateur des ICS, rédigé par Paul Imbs en 1946, affirme : « Il y

a besoin de constituer un organisme d’étude des grandes questions qui se posent à la conscience des citoyens, et dont l’expérience prouve que les partis [...] ne proposent souvent que des solutions

hâtives ou dépassées. Voilà de quoi justifier l’autonomie d’un groupement d’intellectuels décidés à mettre leur culture au service du pays. » Le recrutement fut rapide, régional (le FEC avait hébergé

dans son foyer des centaines d’étudiants des deux départements depuis sa création en 1925), et, autour du charismatique directeur, une pléiade de cadres émergèrent, qui investirent progressivement

nombre de postes décisifs dans l’université, la politique, le monde économique : de Pierre Pflimlin au recteur Paul Imbs, du géographe Étienne Juillard au journaliste Alphonse Irjud (qui dirigera

l’école de journalisme de Strasbourg), sans oublier le juriste Robert Muller, qui devint secrétaire général adjoint de l’ONU, etc. Conférences publiques, cercles de réflexion, publication d’études

sur tous les sujets, même les plus dérangeants (la décolonisation, le mal-logement), les ICS furent à la fois un poil à gratter de l’establishment conformiste de l’après-guerre et... un vivier de son

renouvellement. Le Parti socialiste des années 1970 a d’ailleurs connu le même phénomène avec l’intégration des leaders et intellectuels contestataires de Mai-68.

► 1947 : le Centre dramatique de l’Est (CDE). Dans la dynamique de renouveau insufflée par les travaux du Conseil national de la Résistance, des initiatives d’État furent

lancées en direction de la décentralisation théâtrale et de la jeunesse. En 1947 fut décidée l’implantation de cinq « centres dramatiques » dans l’esprit du Théâtre national populaire que Jean Vilar

rendra célèbre. Troupes permanentes, attention à la création contemporaine comme au répertoire classique, diffusion sur les territoires : tel était le credo de ce réseau pionnier. Son antenne Est

s’installa à Colmar – à l’initiative des villes de Strasbourg, Metz, Colmar et Mulhouse réunies en un syndicat intercommunal, gestionnaire du CDE au côté de l’État – parce qu’« il apparaissait

indispensable de reprendre en Alsace une activité théâtrale en langue française ». Débuts difficiles, dérangeants parfois, pour cette troupe de « comédiens vagabonds » débarquant dans de petites

villes, aux salles et aux publics pas toujours préparés à bien les recevoir. Certains talents émergèrent, tels qu’André Pomarat, qui fera choix de rester en Alsace malgré les sirènes des grandes

scènes parisiennes, Hubert Gignoux, Pierre Blondé (futur directeur de l’Agence culturelle d’Alsace) ou Baptiste-Marrey (futur directeur de l’Association mulhousienne pour la culture). Et puis il y

avait Antoine Bourbon, professeur de diction, responsable du théâtre radiophonique à Radio Strasbourg et un des fondateurs de l’Académie d’Alsace. La situation s’améliora dès 1953 avec l’arrivée de

Michel Saint-Denis pour créer à Strasbourg l’École supérieure d’art dramatique, dont le prestige national s’accentuera au fil des années et aujourd’hui parmi les plus cotées en France. Le CDE

deviendra, en 1968, joint à l’école d’art dramatique, le Théâtre national de Strasbourg. Cette longue aventure a irrigué une véritable culture théâtrale dans la région, en lien parfois avec le

dynamique réseau du théâtre dialectal, et fécondé bien des initiatives dans d’autres horizons. Elle l’a d’autant mieux irriguée sur tout l’espace régional que, à Colmar, la Comédie de l’Est, centre

dramatique national (CDN), devenue Comédie de Colmar, maintient aujourd’hui encore cet espace pionnier.

► 1948 : Saisons d’Alsace. À l’automne 1948, un journaliste mulhousien, Antoine Fischer, vint créer à Strasbourg une revue trimestrielle, qu’il voulait « intéressante et aimable

», pour accompagner l’arrivée du Conseil de l’Europe. Donner une image de la création alsacienne et s’ouvrir aux vents venus d’ailleurs, telle était l’ambition de ce projet de presse dont les

premiers numéros affichaient un bilinguisme... franco-anglais, avec des résumés en anglais des textes publiés, à destination du public international du Conseil de l’Europe. L’éditorial du numéro 1

prévient que « rien de ce qui est alsacien ne lui sera étranger [...] Il fallait quelque naïveté ou inconscience pour faire éclore ces Saisons d’Alsace en cet hiver tourmenté 1948-1949. Le public

dira si nous avons eu raison d’oser créer dès maintenant, au lieu d’attendre le retour des beaux jours. » Antoine Fischer ouvrait ses colonnes aux écrivains, aux historiens, aux architectes, aux

artistes – beaucoup d’entre eux étaient membres de l’Académie d’Alsace –, s’intéressait à tout, la mode et la sigillographie, la philosophie et la gastronomie. En 1962, il publia un numéro devenu

culte, « L’Alsace dans dix ans », vitrine de tous les rêves de développement infini des Trente Glorieuses – de leurs illusions aussi. Soixante-dix ans après sa création, la revue existe toujours.

Elle a publié plus de deux mille auteurs et a ouvert des débats de référence, sur les dérives extrémistes identitaires de l’Alsace, par exemple.

Les visionnaires de l’après-guerre, presque tous oubliés aujourd’hui, avaient non seulement du courage et de la générosité, mais ils avaient vu juste.

Et l’Académie d’Alsace parut...

Tentons à ce stade une synthèse. Voilà dans quelles dispositions majoritaires étaient les mentalités alsaciennes de l’après-guerre au moment de la création de l’Académie d’Alsace : cultiver le lien «

avec Paris » et valoriser une expression culturelle française en Alsace ; prudente distance avec l’Allemagne et volonté résolue d’ouverture européenne ; mise à l’écart du champ politique et création

de clubs et réseaux ; renouvellement radical des élites et transdisciplinarité (dépasser son seul domaine de compétence, s’intéresser à tout ce qui fait société) ; moins se focaliser sur l’identité

et davantage sur les réalités économiques et sociales ; reléguer la pratique dialectale mais afficher les aspects consensuels de la culture alsacienne (au risque d’un certain folklorisme, l’évolution

d’un Hansi en ces années en témoigne, par exemple) ; mettre sous le boisseau les sujets qui pourraient fâcher et cultiver convivialité et bonnes manières.

De tellement bonnes manières que c’est en Savoie, sous l’égide de Béatrice de Savoie, créatrice des Floralies artistiques au début du xiiie siècle à Aix-en-Provence, que germa dès 1946 l’idée de

créer ce qui deviendra l’Académie d’Alsace (lire page 19). L’affaire n’est pas que surréaliste ou anecdotique, elle dit ce qu’étaient certains des fondateurs : des bourgeois patriotes, familiers des

Alpes et de vieilles familles savoyardes ; à quoi s’ajoutaient des souvenirs d’évacuation et de résistance ; et enfin la fascination pour les vieilles académies des provinces françaises, dépositaires

de traditions multiséculaires et conservatoires d’une civilité protocolaire et bienveillante. Dans l’Alsace en ruine et en désarroi de l’après-guerre, cela avait du sens, cela élèverait le niveau du

débat public régional, plombé depuis les années 1920 par de violents clivages politiques et idéologiques. Et permettrait de renouer avec les traditions académiques alsaciennes que les aléas de la fin

du xixe siècle avaient brisées (lire l’article de Gabriel Braeuner, page 5).

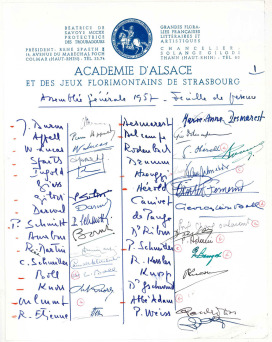

À défaut d’un historique rigoureux, jamais entrepris jusqu’ici, et faute de témoignages synthétiques laissés par les fondateurs, tous disparus aujourd’hui, les archives et diverses publications

commémoratives – dont celles réalisées en 1960 et 1970 – donnent un bon aperçu de ce qu’était et ce que faisait l’Académie d’Alsace.

► Les hommes. Oui, les hommes ! Car de femmes il n’y en avait point à l’Académie d’Alsace en ces années-là, mais ce n’était pas propre à notre compagnie. Ah si, il y en avait

une, une seule, et à un poste clé, s’il vous plaît : membre fondateur et chancelier (tout au masculin !), occupant pendant plus d’un quart de siècle cette fonction centrale : Solange Gilodi, poète,

lauréate de l’Académie française en 1959. Un sacré caractère : dans le procès-verbal qu’elle rédige de l’assemblée générale de 1958, elle évoque elle-même la « révolution de palais » dont on

l’accuse... Il faudra l’arrivée d’une autre femme, Christiane Roederer, au poste de chancelier, en 2002, puis de président (toujours au masculin), de 2008 à 2017, pour que commence la féminisation de

l’Académie.

La liste des membres en 1959, sept ans après les débuts, est un véritable who’s who de l’Alsace, en ses réseaux intérieurs et en ses connexions à Paris, surtout, et à l’Europe, un peu.

Le « Comité d’honneur » (30 membres en 1959) compte tout ce que l’on peut imaginer de généraux, d’ambassadeurs, d’académiciens français, d’écrivains et d’artistes liés à l’Alsace et presque tous

parisiens : général de Lattre, Roland Dorgelès, Maurice Genevoix, etc. ; mais aussi quelques grandes figures alsaciennes : Albert Schweitzer, Charles Munch ; et un seul étranger, le directeur du

Journal de Genève.

Le « Comité de patronage » (34 membres) est un panorama de l’establishment alsacien d’après-guerre : préfets, patrons de journaux, députés et maires, chefs d’entreprise et quelques veuves ou fils

d’écrivains célèbres (la maréchale de Lattre, le fils de Maurice Barrès, etc.).

Quant aux « Membres », répartis en trois sections (Belles-Lettres ; Lettres et Sciences ; Beaux-Arts) et en quatre catégories (Titulaires ; Correspondants ; Correspondants étrangers ; Associés), ils

sont au nombre de 135 (c’est exactement le même nombre en 2019, mais c’est un hasard). Et là, nous ouvrons le grand livre des arts et des lettres de l’époque et y découvrons Marcel Haedrich, Maxime

Alexandre, Claude Vigée, Marcel Schneider, André Weckmann, Maurice Pons, Robert Beltz, Pierre de Boisdeffre, Robert Breitwieser, René Kuder, Paul Spindler et tant d’autres, associés à des chefs

d’entreprise, des avocats, des journalistes, des archivistes et des historiens. Le président fondateur, en fonction jusqu’à son décès en 1972, est René Spaeth, poète publiant sous le pseudonyme de

René d’Alsace.

► Les activités. Un duo de poètes était donc à la tête de l’Académie d’Alsace, mais ils avaient les pieds bien sur terre. Car les activités étaient nombreuses et très diverses.

Conférences et communications lors des séances officielles (sujets alsaciens et généraux, intervenants locaux et invités parfois venus de loin) ; remise de très nombreux prix (littérature, poésie,

poésie junior, reportage journalistique, composition musicale) ; édition (publication du bulletin de liaison trimestriel Courrier des Marches, d’Annales et d’ouvrages sur l’Alsace, souvent en

coédition avec la maison Alsatia) ; lancement d’une émission régulière sur Radio Strasbourg, Le quart d’heure de l’Académie d’Alsace, présentant chaque mois un écrivain ou un poète ; visites

officielles et réceptions de délégations académiques amies. Parmi celles-ci, à noter l’échange créé dès 1959 avec la ville de Schongau en Bavière, berceau du peintre Martin Schongauer, avec une

première réception, somptueuse, donnée par la cité bavaroise en présence du ministre fédéral de la Défense, Franz-Josef Strauss, d’ambassadeurs, du maire de Colmar, Joseph Rey, accompagné d’une

délégation fournie d’élus alsaciens, ainsi que de cinquante-deux membres de l’Académie d’Alsace. Albert Schweitzer envoya un télégramme d’encouragement. La réconciliation franco-allemande était en

route. Il en résulta en 1962 la création d’un Prix de la Ville de Schongau, décerné jusqu’en 2012 par l’Académie d’Alsace à un écrivain, historien ou artiste « ayant contribué au renforcement des

relations entre la France et l’Allemagne ».

Ce réseau et ces activités s’inscrivaient pleinement dans la renaissance alsacienne évoquée plus haut : liens requalifiés avec Paris et la France, régionalisme non conflictuel, ouverture européenne.

Un projet véritablement régional et pas local, une connexion avec tous les nouveaux acteurs culturels et institutionnels, une spécificité académique. C’était là l’esprit du xviiie siècle (celui du «

siècle des Rohan », avec ses académies) et du Second Empire (avec ses salons, dont celui de la comtesse de Pourtalès) qui revivait dans les douceurs de la paix revenue. Les échanges avec les autres

académies implantées, parfois depuis des siècles, dans les autres régions françaises démarrèrent très rapidement et se développèrent au fil des années, conduisant à l’entrée en 1998 de l’Académie

d’Alsace à la Conférence nationale des Académies, affiliée à l’Institut de France.

Le secrétaire perpétuel de l’Académie française, le romancier Georges Lecomte, adressa en 1958 un courrier officiel à l’Académie d’Alsace pour saluer la qualité et l’originalité de sa démarche : «

Notre pays [...] tend à devenir un corps hydrocéphale. Paris, ville tentaculaire s’il en est, exerce une redoutable attraction dont l’effet est d’étioler les énergies françaises. [...] Affirmation de

la diversité au sein de l’indissoluble unité : c’est le message que vous entendîtes lancer quand vous fondâtes votre académie. Il est hautement satisfaisant qu’une telle initiative ait été prise dans

cette province d’Alsace, la plus française des provinces de France et en même temps la plus ouverte à ces souffles extérieurs faute desquels une culture purement et étroitement nationale risquerait,

dans le monde moderne, d’être guettée par la sclérose. »

Les temps ont changé, l’Alsace a changé. Dans le brouillard romantique d’un passé imparfaitement documenté, quel message nous laissent les fondateurs de l’Académie d’Alsace ? Être de son temps et

savoir d’où l’on vient, ne pas avoir peur du futur mais rester vigilants, entretenir l’exigence intellectuelle, porter attention aux autres et aux nouvelles générations. Apaiser, enrichir et faire

rayonner l’Alsace. Enfin, cultiver la camaraderie et la bonne humeur.

Cinq ans après sa création, l'Académie d'Alsace affiche encore son lien originel à l'Académie savoyarde qui a inspiré sa création.